第22回

定期演奏会 ご案内

今年は6年ぶりに大井川ミュージコでの開催となります。

申し訳けございませんが、下記チラシに掲載の「舞い落ちた天使」は

都合により当日のプログラムからは削除させていただきます。

今回の2部ステージは日本の昭和の曲にスポットをあてます。

そこで・・・・

以下随時追加してまいります。

志太マンメンバーによる

昭和の想いで

昭和

20年

戦後の東北風土記 by バーバラ

昭和 16年、東北の H 市 に生まれた私は 終戦時 4才。

ごはんに 増量の為の 菜っ葉が 入ってる 雑炊も食べました。

麦のはいってる ご飯も食べました。

よく 停電しましたね。

米どころといわれる 津軽平野も 農家では 冬 雪が降って

仕事がないので 多くの人が 都会に 出稼ぎに行きました。

当時の鉄道は単線で 汽車が 走ってました。

もちろん バスも ありましたが 本数が少なく どこへ行くにも 歩くのが

当たり前。あの頃 よく歩いたお陰で 今の元気があるのかも知れません。

でも 甘いものには 確かに 飢えてましたね。

私の祖母は「思い切り 砂糖を舐めて死にたい。」と口癖のように云って

ました。百歳で亡くなったのですから 充分 元はとったと思います。

最近 話題となった 日食を 小学校時代に見ました。

ろうそくの炎で炙って 黒い煤をつけたガラスを 太陽のかざして見ました。

夏祭りは 勇壮な ねぶた祭りで 灯をともしたねぶたを 夜 遅くまで

引っ張り その後 眠い目をこすりながら貰う アイスも 楽しみのひとつ

でした。昭和 25年 ごろのことです。

21年

22年

23年

24年

25年

26年

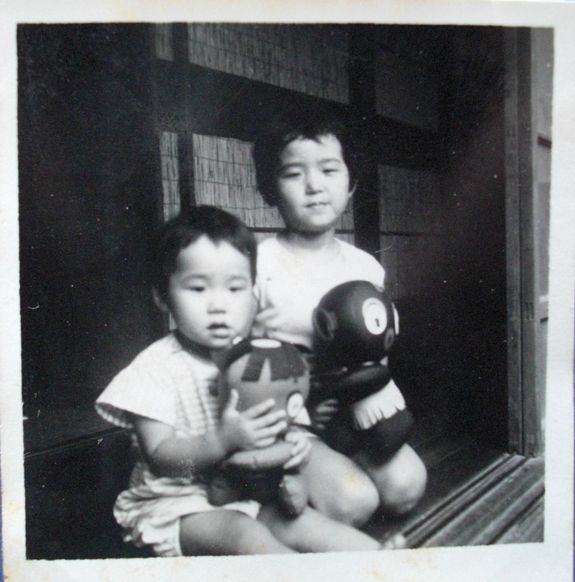

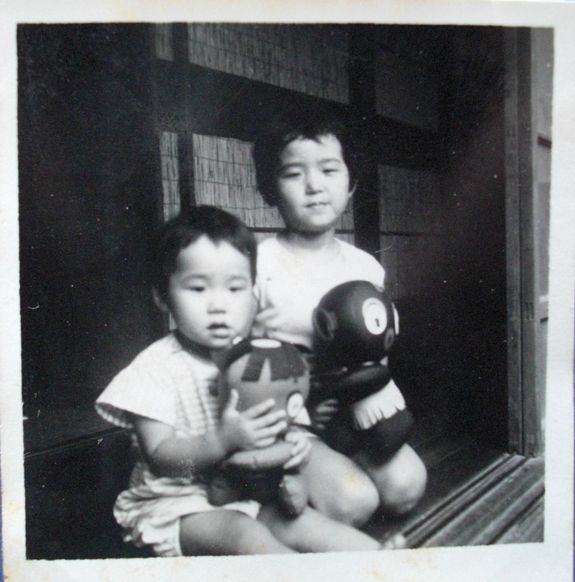

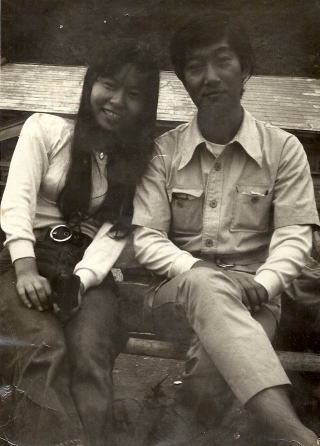

誰だ?

27年

28年

誰だ?

29年

30年

31年

チロリン村とくるみの木

32年

33年

はじめてテレビを見た日 Byイシヤン

初めてテレビを見たのは、小学校の低学年の頃だった、と思う。

学校から帰ると、それまで話には聞いていたテレビというものを近所のお金持ちの家

(オダイヤと言っていた)が買った、というので友達と見に行った。

その家の前には既に黒山の人だかりができていた。

電気屋さんがいろいろ何やらしていたが、やがて映ったものはわけのわからない物

だった。しかも全く動かない。でもそこにいたみんながこの画面を見つめている。

「これがテレビというものか? 「景色や映画が映ると聞いていたのに」と、その時は思った。

あとで(高学年になってからだろうか)判ったことだが、これがテストパターンとい

う画面の歪みをチェックするための画面で、レコード・コンサートといって音楽(多

分クラシック?)も流れていた。

この後、だんだんテレビを見る機会が多くったが、昼間の時間のほとんどの時間はこ

のテストパターンか、何も映っていない雨降り(?)画面でザーザーと雑音の聞こえ

る状態だった。

やがて、オダイヤといわれる何軒かが次々とテレビを買った

同じ遊びの繰り返しだった子供たちの生活が、テレビの出現で一変した。

何をしていても夕方の5時か6時になると、テレビのある家に駆け足で入っていく。

当たり前のように、「テレビ見せてぇ」。今日はこの家、明日はあっちの家へと。

その家の人が相撲ファンだと、子供たちは揃って相撲ファンになる。

初代「若乃花」「栃錦」、とりわけあまり人気の無かった「琴ヶ浜」が好きだった。

友達と相撲をとる時には、彼の得意技「外掛け」を一生懸命真似をした。

「バス通り裏」などは、わけはわからないが面白いことをやっているというのと、十朱

幸代が綺麗だったという印象しかないが、お向かいのおじいさんが好きな番組だった。

また、このおじいさんが時代劇ファンだったお陰で、やがて始まった山城新吾主演の「白馬

童子」の虜になった。(このあたりは記憶にある年代が滅茶苦茶であるが・・・)

毎日の遊びのレパートリーにチャンバラが加わったのである。

昔の家の造りで、玄関を入ると家の裏まで通り抜けられる土間があった。家によって

は座敷に上げて貰えず、この土間に立って見せて貰った。

しかし、毎日毎日よその子供たちにテレビを見せてくれた家の人には今思うと頭が下

がる。もっとも当時は大人も子供もそんなこと考えなかったけれど。

おしなべて貧乏で、オダイヤは一握り。オダイヤが、そうでない人たちの面倒を見

るのが当たり前というような風潮であったし、オダイヤはオダイヤで優越感を味わっ

ていたとは思うが、決して優越感だけでこうしたサービス(?)は続けられなかったと思う。

月光仮面、七色仮面なども良く見せて貰ったが、これらは明らかに子供向けの番組で

あることからもそれが感じられる(この家には20歳以下の子供はいなかった)。

やがてプロレス中継が始まり、力道山は言うに及ばずキラー・コワルスキー、「四

の字固め」のデストロイヤーなどが人気があった。

そのうち、だんだん周りのいわゆる貧乏人の家でもテレビを買う家が増えてき

て、自分の家にもテレビが欲しくなったが、なかなか買ってもらえなかった。

東京オリンピックを2~3年後に控えて、世間ではカラーテレビが話題になりはじめ

るころ、ようやく我が家にも白黒テレビが入った。

しかし、どういうわけか念願のテレビが我が家にあることに、そんなに大きな喜び

は感じなかった。後になって考えると、テレビを見せて貰いに行っていた頃にあった

コミュニケーションの場がなくなってしまったからではないかと思う。

余談であるが、新聞のテレビ欄に「(総?)天然色」とあると、我が家のテレビが白

黒テレビであるにも拘らず、もしかしたら「天然色」で映るかもしれないと、ドキド

キしたものだった。

34年

.gif)

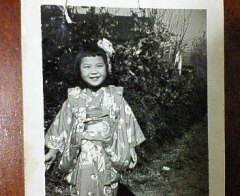

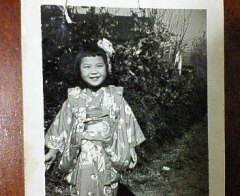

☆幼かった頃の想い出☆ Byまっつぁん

小学校低学年頃までかな?

私の家では、超ミニ牧場ごとき乳牛と羊を飼っていました。

時々外の柵に乗って草などあげたり・・・とても和でした。

羊はよくそんな時私に向かって突進して来て柵から落ちそうになったり・・・

怖い思いもしました。

毎年(かなあ?)羊の毛を刈る職人さんが来て、電動ではなく大きなハサミで

チョキ・チョキと刈って羊は丸裸、三分の一位の大きさになってしまい不気味な姿に仰天!

そして、毛を加工に出し、父や兄の背広に・・・残りが私達のセーター用の毛糸に・・・

沢山の毛糸の見本から1~2色の毛糸を選ぶのが最大の楽しみでした。

それはお正月迄に新しいセーターとなりました。

乳牛はと言うと毎朝早くから兄(年の離れた)が乳搾りをして出荷していました。

もちろん機械ではなく手で絞って・・・今思うと、とても大変な事であったと思う。

また、牛が赤ちゃんを産むと、初乳で牛乳のお豆腐みたい(チーズみたい)のを

作ってもらい これがすご~~~く美味しかったのを憶えています。

セピア色に包まれた「三丁目の夕日」のような思い出です。

35年

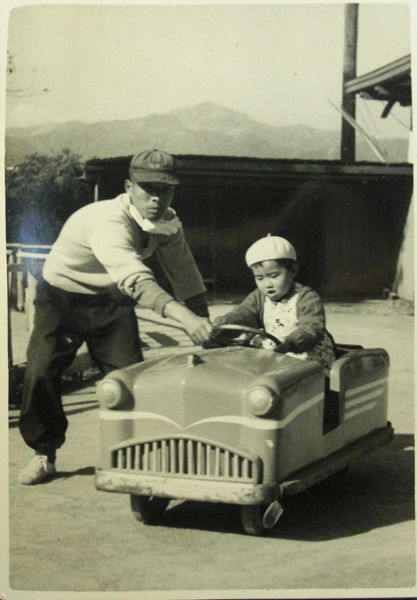

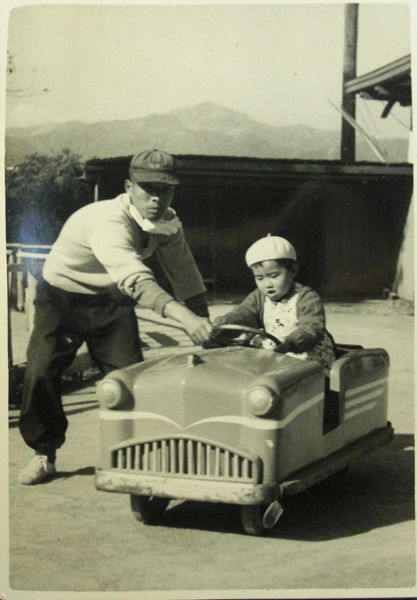

大流行した「だっこちゃん」 byマチャミ

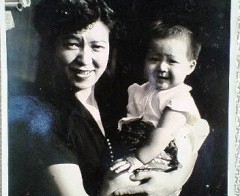

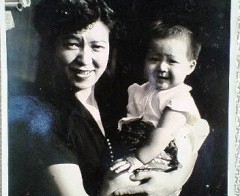

妹がカッパのだっこちゃんを持っています。

「ミゼット」でしたっけ?こんな車がありましたね~。

ちなみに私は前をはねている女の子ではなくて、

母に手をひかれてうつむいている子です。

静岡の狐ヶ崎遊園地。まだ車がめずらしいころこんな遊具がありました。

ひとりでこげなかったのか遊園地のおじさんが押しています。

ベレー帽も当時はやっていたのかもしれません。

大きくなっても遊園地のゴーカートが大好きで、今は東名をブンブン

とばすおばさんになりました。

静岡の下町の思いで

家の前にマーケットがありました。近所のお店にもおつかいに

よく行かされました。

味噌を買いにいくと大きな樽にはいっていました。

となりにはんぺんやさん。魚をすりつぶして木の型にいれて

お湯?に投げ込んでしました。

魚やさんにバケツ一杯のコハダを買いに行かされそれを

親父がさばいて食べていました。(これが魚嫌いの始まり)

八百屋さん、乾物やさん、金物屋さん、煮豆やさん、駄菓子やさん・・・。

薬局も調剤室がものものしい感じでありました。

飛行機でチラシをばらまいて・・・必死にたくさん集めました。

家がお店をやっていて、ご近所宛の電話をとりついでいました。

これを呼びにいかされるのがイヤな役割でした。

ダッコちゃんは松坂屋デパートに並んで買った記憶があります。

36年

「昭和30年代~40年代前半の子供の頃の懐かしい街の風景」

東京編 「等々力」 「深川」 「武蔵小山」

新潟編 「小千谷」

埼玉編 「大宮」 by のぶりん

両親と祖母が東京から大宮(埼玉)に住むようになったの

ですが(祖母と父は関東大震災にあっています)

親戚や知り合いが東京にいたり、父の勤務地が、

上野駅や新橋駅や有楽町駅などであったりしたためか、

大宮よりも東京に家族で出かけることが多かったです。

小学校へ入学するまでは、月の半分は、等々力か

深川か武蔵小山で過ごしていました。

大宮から乗る京浜東北線、当時はこげ茶色の重厚な車体でした。

靴を脱いで、窓に向けて座り、車窓の風景をずっと見ていました、

次から次へとビル建設工事が増えて、変わっていく線路わきの風景も。

チンチン電車やトロリーバス(二本のポールを電線のようなものに

つなげて走る)に乗るのも楽しかったです。

上を見ると電線だらけでした。

「等々力」の叔母の家に行く時に乗るチンチン電車は、

楽しかったけれど乗り降りが恐かった訳は、道路の中に停留場が

あったからなんです。

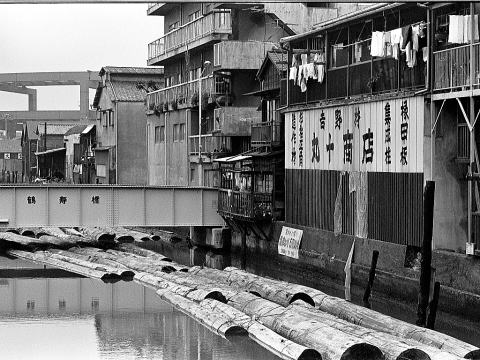

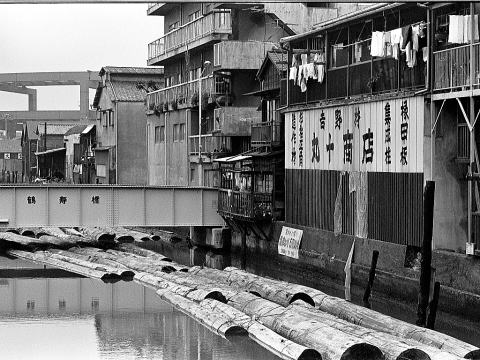

「深川」の伯母の家に行くのに、木場で降りて家に近づくと、材木の

香りが強烈にして、とても好きでした。

小さな川(隅田川の支流だと思う)には筏や丸太があって、紺地の

イナセなハッピ姿の男の人達がその上に乗っていたりしてました。

また、伯母がSKDファンだったので、国際劇場によく連れて行ってもらいました。

どん帳があがり華やかな舞台が現れると、不思議な世界に引き込まれていました。

ラインダンスは子供心に強烈パンチでした。

「武蔵小山」に住む叔母の家に行く時、通ったのが、武蔵小山商店街。

当時、東洋一といわれたアーケードがあり、明るく賑わっていました。

ふわふわと温かい、ふとん屋さんが多くてホッとくつろげた記憶があります。

そこを抜けて少し行くと、いくつかの小さな町工場の音と機械油の匂いが

してきて、なぜか好きでした。

父の両親の故郷、母の実家は共に「新潟」なので、子供の頃、汽車に乗り、

よく行きました。雪国新潟は私のルーツ、心の故郷です。

赤いチャンチャンコを着て、従兄妹達と、家の前の雪で作った

「かまくら」に入って、 ろうそくを点け、甘酒やみかん、お餅や

カルタなどを持ち込んで、呼びにくるまで中で楽しく遊びました。

寒そうですが、中は暖かいです。

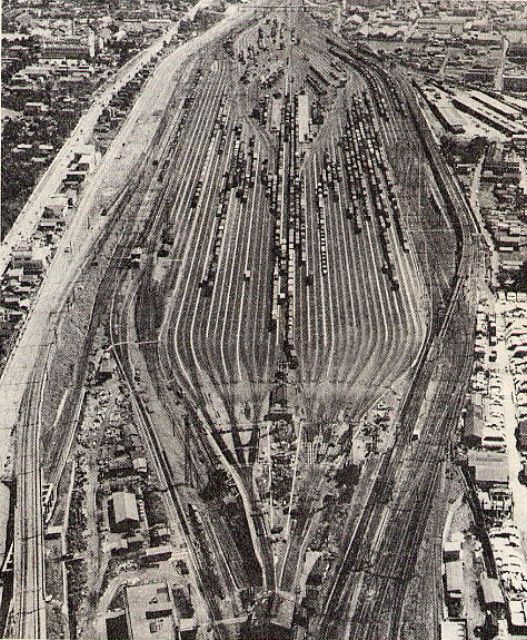

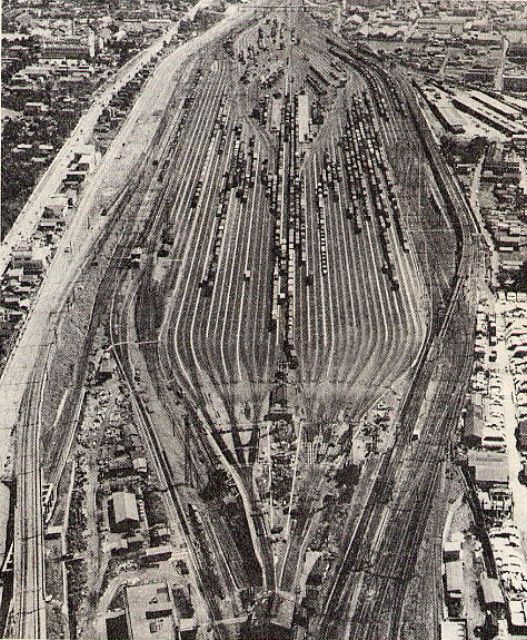

氷川神社の門前町である「大宮」は、当時、巨大な操車場の

ある国鉄の町でした。国鉄病院や購買物資部などがあり、

家族で、購買部に買い物に行くと、他では買えないような

バタ臭い日用品や食料品があって、わくわくしたものです。

今、13の路線が乗り入れているターミナル駅ですが、操車場も

国鉄病院も購買物資部も、もうありません。

デパートや映画館がたくさんあり、商店街も通れないくらい賑やかで、

当時も、とても活気のある街でした。

大好きな映画館には、家族で頻繁に行きました。

東映の「化け猫シリーズ」だけは、最初から最後まで耳と目を

ふさいでいて、内容がわかりません。

家族で楽しく通った映画館も、今はもうありません。

豊かではなかったけれど、つましくも、清廉で優しい家族、親戚に守られ、

ささやかな幸せの中で暮らした昭和の子供でした。

37年

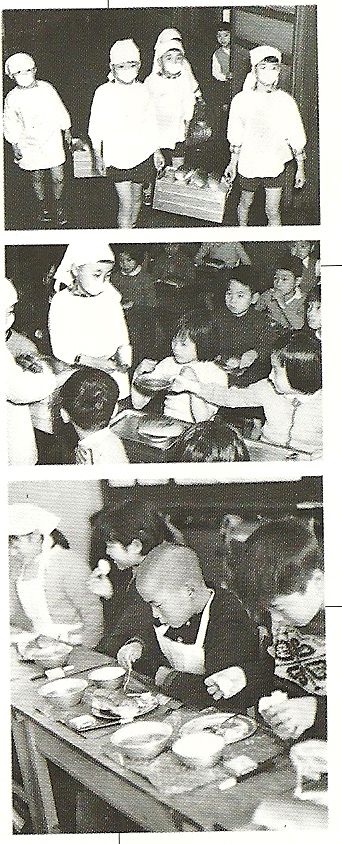

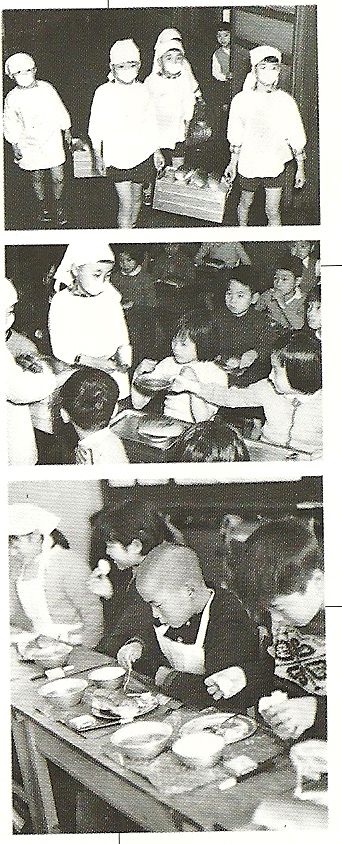

おかず専用容器

これでおつゆがこぼれなくなりました。

38年

当時の映画館の入り口には手書きの大きな

看板がかかっていました。

静岡のS中学は校則でぼうず頭でした。

私も最初は父親に刈ってもらいました。

39年

40年

41年

私が小学1年生か2年生の頃・・・・By あ~にゃん

当時は今のようにコンビニや大型スーパーはなく家の2,3軒隣

にはお酒屋さんがあり5,6メートル先にはお菓子屋さん、裏には

駄菓子屋、そして10メートル先には八百屋さん。

同じ通りの何百メートル先にはまた八百屋さん・・・・、本屋さん傘屋さん、履物屋さん・・・

当時の子ども達にはどういう訳か通りのお菓子屋さんよりも裏の

「駄菓子屋」に人気がありました。

ある日友達と遊んでいて、友達が駄菓子屋で「アイス」を買いました。

私も「アイス」食べたいなあ~と思い、家に帰り親に「アイス食べたい

から買っていい?」ときくと「食べきれないからダメ、よしなさい・・・」と言われた。

その後友達が買い食いするたびに「いいな~、いつか私もアイス食べたい~」と

思っていたらチャンスがやってきました。

お小遣いはあるし、母親も家には居ないし・・・よし、アイス買っちゃおう!!

念願のアイスを手に入れ、食べ始めたのですが、親が言うとおり全部

食べきれる自信がなくなり残してしまい、挙句のはてにお腹まで痛くなり・・・・・

アイスを買って食べたことがバレてしまい・・親の言うことはあたっていた・・・・・と

深く反省したのでした。

その時のアイスとは「メロンの形のカップに入ったメロンアイス」

少し前までは見かけたのにこの頃みかけません。

昔よりカップも小さくなったのかもしれないけど今見ると小ぶりな容器。

でも当時の私にとってはとても大きなカップでした。

今でも食べ切れなくて残してしまったあの味がよみがえります。ゲップ・・・・

その頃です、雨が振った後増水した瀬戸川に姉や姉の友達5,6人

で遊びに行き足を滑らし、川に・・・・・溺れて?流され・・・・必死に土手を

走る姉やその友達をアップアップしながら目の端で捕らえながら

姉の「足がつくかも自分で立ってみな・・・」と言う助言?が聞こえ・・・(冷静・・・)

立ってみたら立てたので自力で這い上がりました。

家に帰り、その後すぐまた(2、30分後)川に遊びに行こうとしてさすがに

親に止められました。

今は土手は桜並木ですが、昔はなく川が見渡せ手前には茶畑が広がっていました。

その頃は5,6人で遊ぶのは当たり前のこと、姉の友達や、近所の子特に

近所の子とはよく遊びました。

42年

byまちゃみ

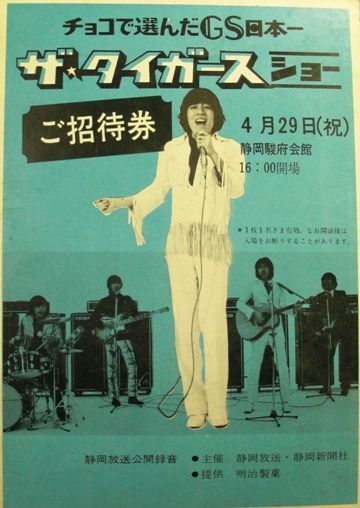

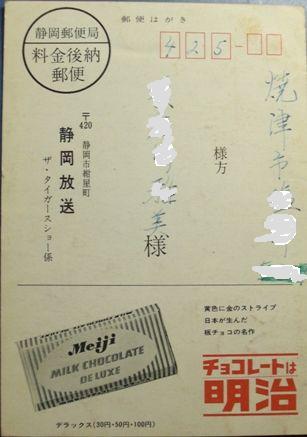

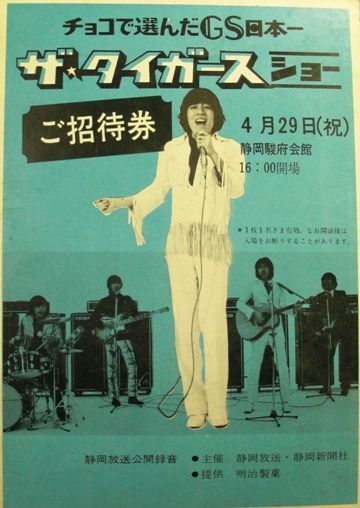

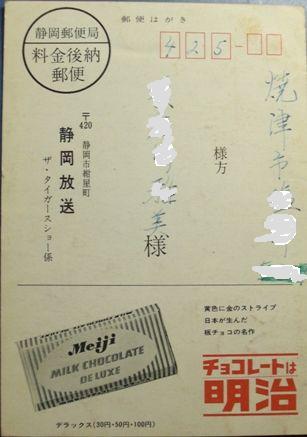

中学時代にグループサウンズが大流行。

明治のチョコレートの包装紙を送ってコンサートの入場券をゲットしました。

会場の「駿府会館」は、今の駿府公園の中にありました。

宛名の住所は今は本町とか栄町とかに変わっています。

郵便番号はこんな昔からあったんですね~。

gsのハガキの表の明治のチョコレートの下に

チョコの値段が入っています。

30円・50円・100円

これも昭和の値段ですね~。

43年

焼津の昭和通り商店街で買ったギターのお店(サウンドアルファ)は、

当時焼津一の音楽関係のお店でした。

現在は規模も縮小され、喫茶店に音楽関係が少しという感じですが、

毎回定期演奏会のポスターをお願いしています。by 六夢

44年

45年

46年

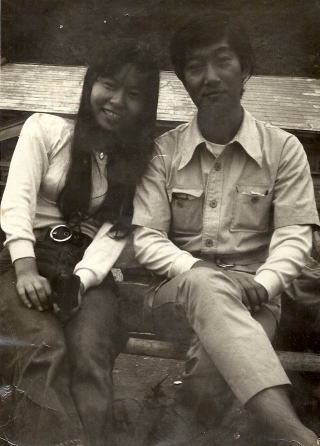

マンドリンクラブの恋!

47年

48年

49年

50年

51年

52年

53年

54年

55年

56年

57年

58年

59年

60年

61年

62年

63年

.gif)